株式会社A&Aゲートウェイ > 企業価値向上のヒント

| シリーズ システム監査(3):プロセスアプローチ手法によるシステム監査 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

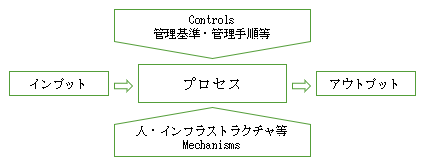

監査の手法組織の活動は、ルールだけで廻っている訳ではありません。文化や組織風土といったルールでは語れない様々な力によって、優れた商品やサービスが提供されています。逆も然りで、プロセスに何らかの瑕疵があるとアウトプットで問題が発生します。今回は、アウトプットにおける問題を最小化する手法としてのプロセスアプローチ監査についてご説明します。 プロセスアプローチ監査とは監査には、チェックリストに基づき点検する一般的な型の他に、プロセスアプローチ等の手法があります。

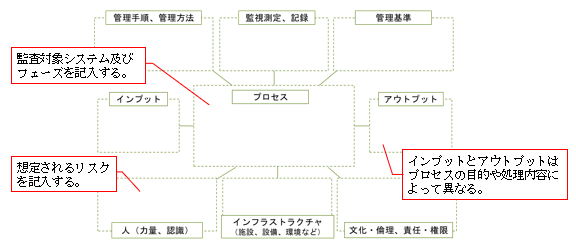

図 アウトプットに影響を与える要因 システム監査は、プロセスに含まれているリスク要因を特定し、問題の発生を最小化する活動だということもできます。このプロセスに着目して行う監査のことをプロセスアプローチ型の監査といいます。 リスク要因の洗い出しについてリスク要因の検出方法には、業務の流れに沿ってリスクを検出する方法と、アウトプットで想定される問題からリスクがどこにあるのかを検出する方法の二通りのやり方があります。次図の「リスク要因洗い出しシート」は、リスクをイメージしやすくするためのお助けツールです。  システム概要図や業務フロー等を参考に、これまでの経験を基に、思いつく限りのリスクをリストアップしてみましょう。過去のインシデント報告書やヒヤリハット事例(自社、他社を問いません)等が用意できると、よりイメージしやすくなります。 経験の異なるメンバーが集まって、白板を使ってワイガヤ方式で書き込んでいくことも有効です。ファシリテーターが、「責任・権限の観点からみて、何か思いつくことはないか?」と問いかけてみたり、次のようなヒントを提供することで、新たなリスク要因に気付くことがあるかもしれません。 ・経営方針および戦略目標の実現に貢献しているか? ・安全性、有効性、効率性に係る組織の目的は実現しているか? ・報告する情報の信頼性を保つことは確保されているか? ・関連法令、契約または内部規程等には確実に準拠しているか? 実地監査(本調査)リスクの洗い出し完了後は、影響度と発生の可能性から重要リスクを絞り込みます。この作業をリスクアセスメントといいます。必ずしも定量化する必要はありません。絞り込んだリスクは、実地監査(本調査)でドキュメントレビュー、現地での観察、対象部門へのインタビュー等を通じて適切な対策が講じられているか確認をします。 改善を要する重要事項が見つかれば報告書にまとめます。 以上、プロセスアプローチ監査の概要についてご紹介しました。はじめてシステム監査を行う場合は、前回ご紹介したチェックリストを併用しながら実施するとよいでしょう。

次のステップに向けて

2020-10-26 |

システム管理のレベルが上がれば、それに合わせてシステム監査の品質も上げていく必要があります。

システム管理のレベルが上がれば、それに合わせてシステム監査の品質も上げていく必要があります。