株式会社A&Aゲートウェイ > 企業価値向上のヒント

| 聴講した大手建設会社の先進的事例セミナー ~中小工務店がデジタル化を考えるヒントに~ | |

|---|---|

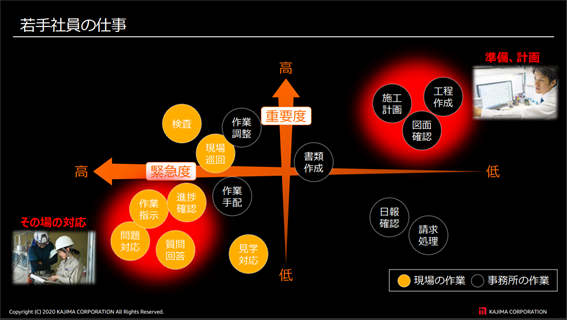

本日、Hitachi Social Innovation Forum 2021 Japanのセミナーをオンラインで2コマ聴講しました。一つは日立ITユーザ会で最優秀の「特賞」を受賞した論文の解説を、鹿島建設株式会社が自ら行うというものです。タイトルは「建設現場のデジタルシフト ~IoTデータの収集から活用に至るプロセスの構築~」で、アジェンダは次のとおりです。 1. 建設現場のデジタル化「鹿島スマート生産ビジョン」 2. 建設現場の遠隔管理 3. 建設現場のデジタルツインの実現「3D K-Field 」 4. 今後の展開 建設現場の遠隔管理の目的は、「人」、「資機材」、「工事車両」管理の効率化です。 資機材の管理「探す時間の削減・レンタル費用削減」と、工事車両の管理「待ち時間の削減・ストレスの軽減」をBIMや通信機器(ゲートウェイ、ビーコン等)により現場をデジタルツイン化(仮想空間にリアルを再現)して解決すると聞くと、中小の工務店では当社は該当しない、或いは時期尚早と判断されてしまうかもしれません。確かに「作業の半分はロボット」や「すべてのプロセスをデジタル化する」という解決策は大手でないと難しいかもしれません。 しかし人の管理「建築現場を少人数で効率的に管理する」はどうでしょうか。講演で示されていた次図は建設現場のプロセスを示しています。  出処:Hitachi Social Innovation Forum 2021 Japan公開資料 オレンジや黒の〇で示されている各プロセスで、大手特有というものは一つもありません。改善すべき課題は中小の工務店とも共通しています。「紙の書類が多く、事務所での書類作成に時間がかかる」、「現場への指示に時間がかかる」や「現場へ持ち運ぶ荷物が多い」等の建設現場における特有の課題に対して、デジタル化は他産業と比べて遅れていたと思われます。講演冒頭でも触れられていましたが、建築産業における作業員不足の常態化は深刻で、働き方改革と相まって建設現場における生産性の向上は喫緊の課題となっています。 講演で紹介されていたようなデジタルツインを実装できる企業は限定されるかもしれません。しかしながらスマートフォンやタブレットが広く普及したことにより、現場写真の記録など、中小工務店でも採用できる優れたデジタル化技術は次々と登場しています。 品質マネジメントシステムでは、解決すべき課題を分析し対策を講じるというPDCAのサイクルで製品やサービスの品質を高めていきます(箇条4~箇条10)。デジタル化を推進する時はこのPDCAによる問題解決だけでは不十分かもしれません。最新の技術動向に注意を払い、ソフトウェアで何が解決できるかを見定めて、対策を決定することも必要だと思います。今はやりの言葉でいえばバックキャスティング・アプローチです。優れたソフトウェアを導入することにより解決できる課題を洗い出し、その費用対効果を評価し、導入するソフトウェアを決定するやり方です。 ソフトウェアのコストが人件費に見合わないことがあるかもしれませんが、漫然と旧態依然の書類整理等を続けていると、結局人がいなくなったということになりかねません。現場の状況に応じたデジタル化の検討を常に心がけておくことが重要だと思います。 最後に単にデジタル化するだけでは盤石と言えないことに触れておきたいと思います。「作業員への周知徹底ができない」はよく聞く現場での課題の一つです。講演では建設現場社員の1日として、始業時の朝礼が写真で紹介されていました。この光景はスーパーゼネコンであろうと中小の工務店であろうと差異はないように思います。多くの現場で朝礼時には、当日の作業確認の他に、安全管理、他の現場での事故情報の横展開などが行われていると思います。 朝礼での情報伝達はいわばプッシュ式です。これに対し社内メールやグループウェアの掲示板等による周知は、ファイルを開かない限り伝わらないのでプル式です。重要情報の伝達についてはプッシュ式をメインに、不在だった人にはプル式で補完しているところが多いと思います。そうした対応策をとっても「周知徹底できない」という課題が残るのは、確実に伝わる仕組み(約束ごと)が存在しないからかもしれません。デジタルでは対応しきれていない課題が現場には存在することを認識しておくことも重要です。 追伸 もう一つの講演テーマは、小論文の部門で「最優秀賞」を受賞した、株式会社テプコシステムズによる「大規模システム移行の実現に向けて~膨大なデータを有するシステムの移行とシステム一斉切替への取り組み~」でした。 オンとバッチの違いはありますが、かつて私も大規模システムの再構築・データ移行を担当したことがあります。ひと言では言い表せないほど大変な思いをした身としては、この20分の動画を当時視聴できていれば、気分的にどんなに助けられただろうというのが、視聴しての偽らざる感想です。

2021-10-12 |