株式会社A&Aゲートウェイ > 企業価値向上のヒント

| シリーズ再発防止策あるある(5):どう並べて処理するかは重要(県別や50音順は時代遅れ!) |

|---|

|

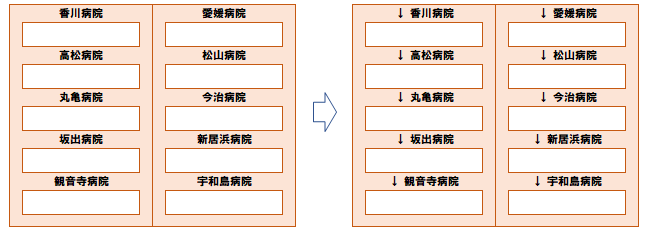

ずいぶんと前のことですが、次のようなQCサークルの改善提案をみたことがあります。  図 改善前と改善後の棚(本稿用に編集) 例えば坂出病院宛の送付物を、誤って上の丸亀病院の棚に入れてしまうので、右図のように下向き矢印を付けたところ、ミスは大きく減ったというものでした。原因分析が十分かはさておき、「人」の問題と考えるのではなく、棚の構造そのものにミスを誘発する根本原因があると考えた分かりやすい例です。 情報処理技術という考え方が影も形もなかった時代には、ファイルは県別や50音順など、管理番号とは関係なく並べて管理するということが当たり前のように行われていました。 管理番号順に並べて整理した方が優れていることを、今度は金融機関の宛先を書いた封筒を机の上に並べて、その封筒に書類を入れていく例で説明したいと思います。 金融機関には次のように固有の管理番号(金融機関コード)が割振られています。 0005 三菱UFJ銀行 0009 三井住友銀行 0288 三菱UFJ信託銀行 0294 三井住友信託銀行 封筒にも、送付物にも金融機関コードを印字してそれぞれ昇順に並べ、金融機関コードを頼りに封筒に入れていきます。入れる時、又は入れ終わった後に、今度は銀行名で正しい封筒に入れられたかチェックします。これだと2種類の異なった方法でチェックをすることができます。先ほどの4つの金融機関で、コード印字なしの場合にどう並べて処理するか考えて頂くと、コード順の優位性を実感して頂けるのではないかと思います。 情報化が進展した今では、管理番号順以外での管理はほとんどないだろうと思っていたのですが意外とそうでもなく、少し前になりますが私がセキュリティ診断で訪問した企業では、ファイルを債務者名の50音順に並べて管理されていました。書類を綴じる時に間違えることはありませんかと質問したところ、同姓同名の債務者で間違えそうになったことがあるとおっしゃっていました。すべての書類やファイルをシステム的に管理するという文化が定着していないと、管理番号を付けるひと手間が省略されてしまいます。(次回に続く) 2019-08-05 |